La adolescencia en los años 70 tiene algo de leyenda, algo de susurro y algo de fotografía amarillenta guardada en una caja de madera. Quienes la vivieron suelen recordarla con una mezcla de ternura y melancolía, como si en esos años la vida hubiera tenido un brillo especial, un ritmo más humano, un silencio que hoy parece imposible de encontrar.

Eran tiempos en los que el mundo todavía invitaba a mirar arriba. El cielo despejado acompañaba las caminatas, las charlas infinitas, los amaneceres inesperados. Los adolescentes aprendían a crecer observando, escuchando, sintiendo. Todo pasaba más lento, como si el tiempo supiera que cada pequeño detalle merecía quedarse grabado.

Las calles eran libros abiertos. Los grupos de amigos se reunían en esquinas que se volvían propias, en plazas donde el viento parecía traer historias, o en la casa de alguien donde la música llenaba cada espacio. No existían los mensajes instantáneos, así que cada encuentro tenía el sabor de lo esperado. Se caminaba más, se hablaba más, se compartía más. La compañía era física, cálida, tangible.

La amistad en los 70 tenía otro peso: se construía con presencia. Una conversación bajo una farola, un cuaderno con firmas, una risa compartida bajo la lluvia podían significar más que mil fotos digitales. Los adolescentes de aquella época descubrían el mundo a través de otros adolescentes, aprendiendo juntos, equivocándose juntos, soñando juntos.

La música era una especie de guardián de la memoria. Los vinilos y los cassettes eran tesoros. Poner una canción era casi un acto ritual. Los acordes hablaban de libertad, de cambio, de esperanza. Muchas veces, esas canciones se convertían en el fondo sonoro de momentos que después, sin que nadie lo supiera, marcarían la vida entera. En cada hogar había un rincón donde la música contaba más verdades que cualquier conversación adulta.

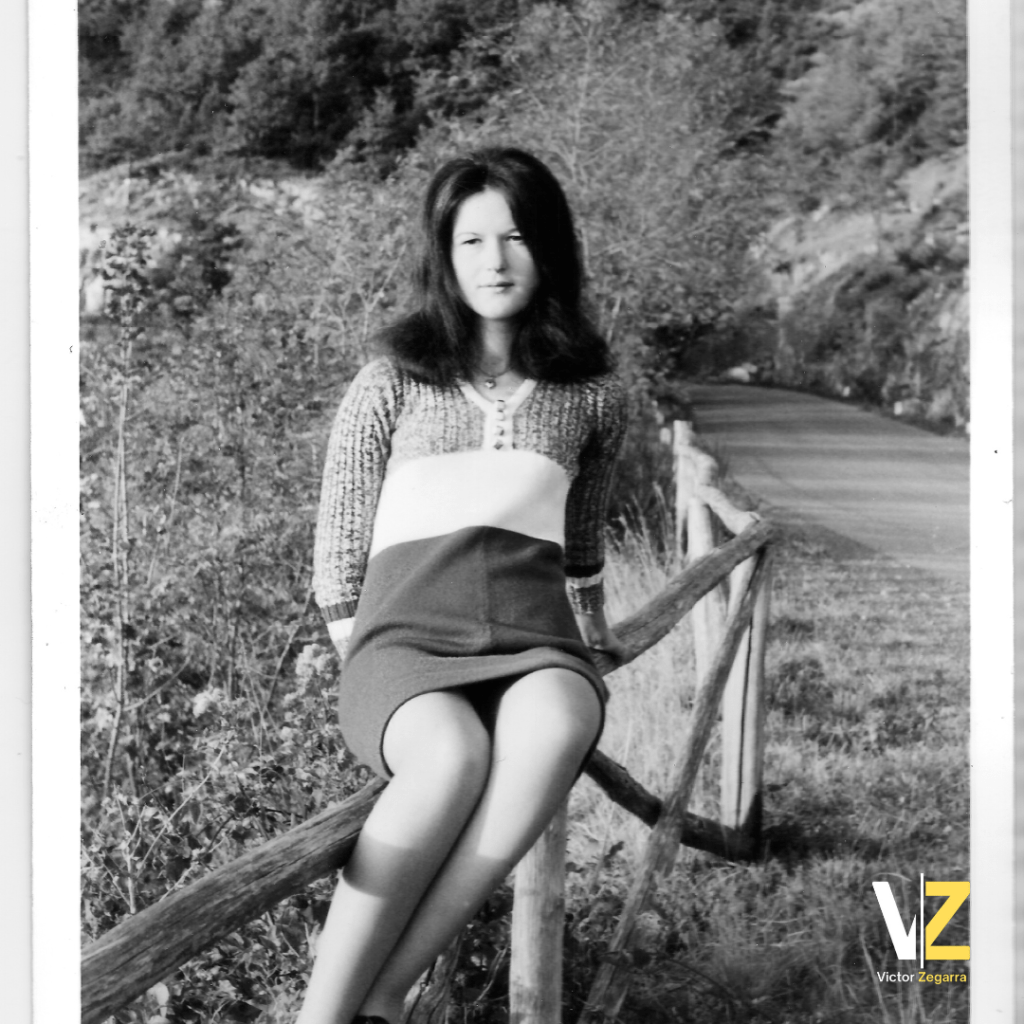

La moda también era un símbolo: pantalones acampanados, colores intensos, telas que parecían moverse con el viento, peinados que hablaban de atrevimiento. La ropa no era solo ropa; era una declaración silenciosa de identidad. Los jóvenes buscaban mostrarse sin palabras, como si lo que vestían pudiera decir aquello que aún no se atrevían a pronunciar.

En los hogares, la vida era distinta. Las normas podían ser firmes y la estructura clara, pero en medio de todo eso había gestos llenos de cariño. Las cenas en familia, las voces que se escuchaban desde la cocina, la radio que sonaba en las mañanas, las conversaciones que se extendían aunque nadie lo planeara. Los adolescentes de los 70 crecieron entre la tradición y el cambio, entre lo seguro y lo desconocido.

Y estaban también los pequeños rituales que hoy parecen de otra era: escribir cartas a mano, esperar días o semanas por una respuesta, pegar recortes en cuadernos, coleccionar fotos Polaroid, guardar boletos de conciertos como si fueran talismanes. Eran tiempos en los que la paciencia formaba parte del amor, de la amistad, de la vida misma.

La nostalgia por los 70 no nace solo de lo vivido, sino de cómo se vivía: con menos ruido, con más presencia; con menos prisa, con más alma. La adolescencia de esa década fue un puente lleno de descubrimientos lentos, de primeros pasos tímidos, de emociones nuevas que se abrazaban sin miedo a sentirlas demasiado.

Quizá lo más hermoso de aquella adolescencia es que, aunque los años pasen, sigue latiendo en quienes la recuerdan. No como una historia perfecta, sino como una época donde cada día tenía una magia sencilla, donde las cosas importantes no se medían en notificaciones, sino en miradas, en palabras, en silencios compartidos.

La adolescencia en los 70 fue, en esencia, un aprendizaje profundo sobre la vida: que crecer no es correr, sino observar; que sentir no es debilidad, sino brújula; que los momentos más importantes casi nunca se planean; y que, a veces, el tiempo más valioso es aquel que no se vivió con prisa, sino con el corazón abierto.